文:瀬戸内千代さん(海洋ジャーナリスト)

続ネイチャーポジティブな地域のシナリオづくりWS

前半の持続可能な南三陸町の将来シナリオをつくるワークショップ(WS)は、昨年の続きです。今年も約40人が参加しました。昨年のWSがステップ1、今年がステップ2、次のステップ3が政策につなげる総仕上げです。まず、S-21の髙橋康夫さん(地球環境戦略研究機関)が前回を振り返り、続いて、S-21※の研究者たちが研究の進捗などを報告しました。

※2022~2027年度の環境研究総合推進費S-21「生物多様性と社会経済的要因の統合評価モデルの構築と社会適用に関する研究」の略称

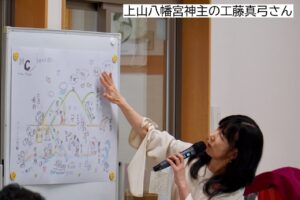

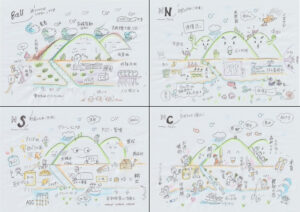

会場には、昨年のWSで36人の参加者から得られた358個の意見を可視化したイラストが飾られました。BaUからNN、NC、NSまで、重視する価値観によって南三陸町の未来が大きく変わることを表しています。

BaUは、なりゆきの未来。4枚のイラストを描いた南三陸町に住む工藤真弓さんは、「巡らず、続かず、つながらずのBaUだけは避けなければ」と語りました。NN(Nature for Nature)、NC(Nature as Culture)、NS(Nature for Society)は、まちづくりの方向性を浮き彫りにする国際的なツール「Nature Futures Framework」の用語で、それぞれ下記の価値観を指しています。

NN=自然が主役。自然は存在するだけで価値があるから介入は最小限に抑える。

NC=自然との共生と循環。里山・里海の利用など人と自然の互恵や調和を重視する。

NS=自然の利用。人の社会のために持続的な生態系サービスの利用を最大化していく。

「山」について、山田祐亮さん(森林総合研究所)は、南三陸町の山の将来シミュレーションの結果を共有しました。生態系サービスの一部について2050年まで予測すると、表土保持に比較的良いのはNCとNNのシナリオ、水源涵養に良いのはNCのシナリオでした。生態系サービスを高めていくためには、民家の裏山を管理して表層崩壊を防ぐ、河川沿いの林を管理して表土保持を図るというように、森林をゾーニング(区画分け)した上での対策が求められるというお話でした。

「里」については、藤山浩さん(持続可能な地域社会総合研究所長)が、「経済を含め具体的な問題を考えていかないと、地域住民を主人公としたシナリオづくりはあり得ない」と強調しました。そして、ドローンを飛ばして描いた精密な地図を隣室に展示し、農地の担い手や液肥の利用の有無など細かな情報を書き込み、南三陸町の現状の棚卸しを進めました。島根県で田舎暮らしを実践している藤山さんの、「もう自然を押し戻すのが精一杯」という言葉は、今年のグループワークの伏線になりました。

「海」については、中村隆志さん(東京科学大学)が、志津川湾内を約60mメッシュの解像度で表現するモデルを試作し、カキ養殖いかだ周囲の水流を再現しました。中村さんは、持続可能な水産業のために、南三陸町の海の「デジタルツイン」を構築しようとしています。デジタルツインとは、現実世界とそっくりなモデルをコンピューター上に再現するもの。実際の生態系ではできない試行錯誤が、デジタルツインを使えば可能になります。今後、カキ養殖とワカメ養殖の競合関係も検証するそうです。

休憩時間には、五味馨さん(国立環境研究所)が、

将来シナリオを可視化する3Dプロジェクションマッピングを披露しました。

南三陸町の真っ白な立体地図に、S-21の研究者が提供した多様なデータが映写されます。

今年の地図は昨年の4倍の大きさで、海底地形まで表現された進化版でした。

グループワークのファシリテーターは、田村典江さん(事業構想大学院大学)です。「これから、皆さんと研究者で1枚の模造紙を創る共同作業をします。正解も不正解もありません。全ての情報が研究者にとって面白いし、皆さんにとっても我々がアホみたいな研究をしないように突っ込みを入れる良い機会です」という楽しい進行に導かれ、にぎやかな話し合いが始まりました。

今年は「連携」というお題が加わり、地元の方と町外からの参加者、そしてS-21の研究者が、6グループ(山、里×2、海、連関×2)に分かれ、「望む未来に必要なもの」と「その結果として起きること」を付箋に書き出しました。その後、グループごとに、出た意見を発表しました。

いずれのグループでも、NNの方向はあまり支持されませんでした。山や海の保護区は「生物多様性の研究フィールドとしての価値」が生まれるという意見もあったものの、「自然に戻していくためにも分析や研究は必要」という話に。何人かの地元の方が、「NNの未来にイヌワシはいない」と断言したのは象徴的でした。南三陸町の自然は、これまでも人が手を入れてバランスを取ってきたということです。「放置すれば自然が連鎖的に里に迫り獣害などで1次産業も成り立たなくなる」「震災復興の挑戦として心から楽しみつつ自然と向き合っている方々がいるから人間が撤退するNNの未来は描きづらい」といった意見が出ていました。

「もう人間が檻(おり)に入らないと生活できなくなるのでは。人間おごってんじゃねぇ、という神のお告げだよね」というコメントも。お金がなくてもポジティブに生きよう!という意気をネイチャーポジティブと掛けた決め台詞、「お金ねいちゃーポジティブ」には会場が沸きました。実際、NN、NC、NS、どの方向であれ出費がかさむため、経済性はあちらこちらで話題になっていました。木材活用やジビエ、観光やブランディング、関係人口の増加で収入源を増やす、環境に配慮した水産物の価値をうまく消費者に伝えるなど、さまざまな具体策が提案されました。全体を通して、地に足の着いた地元の皆さんの頼もしい言葉に南三陸町の底力を感じる、そんなワークショップでした。提案の一例を、下に抜粋します。

「入谷地区では、講(こう)で集金して何百万円も掛かる秋祭りを維持してきた。踊りを練習し、神輿を作り、お菓子を配り、人間形成がなされる。棚田を神輿が行き、世界中の人が魅了されるような農村景観が展開される。そのベースになっているのが講。戸倉地区には講の名残で互いの意見をぶつけ合える素地があったから、カキ養殖のASC認証取得という快挙が成し遂げられた。この講の力をもっと生かしたい。例えば、液肥講をつくり、南三陸BIOの生ゴミ回収の協力者を増やせないか?」(里グループの提案より)

ドリンク片手に楽しもう! 海を語ろう!黒潮がつなぐ台湾・南三陸

初の国際学会となる第4回大会前夜を記念して、黒潮でつながる日本と台湾が、海での活動事例を次々と紹介しました。冒頭、前日に就任したばかりの千葉啓町長が台湾の多大なるご支援に感謝を述べ、「このまちの医療福祉に力をいただいた」と、しばし沈思する一幕もありました。

乾杯のご発声は、日本台湾交流協会高雄事務所所長の奥正史さんです。「これを言ったら飲み切らなければいけない」という台湾式の「ホタラ!」で乾杯。少なくないビール1杯を飲み干す奥さんに、拍手喝采となりました。

続いて、台湾海洋委員会海洋保育署の陳鴻文さんによるご紹介で、陸曉筠署長のビデオメッセージが流れました。陸署長は、海には境界線がないことを強調し、分野や地域を越えた交流に期待を込めました。

□台湾の大学 USR プロジェクトにおける防災と地域共生の実践:旗津と霧台の事例から

国立中山大学で日本文化や地方創生などを教える伊藤佳代さんは、留学以来25年以上、台湾在住です。台湾の面積は九州ぐらいで人口は約2300万人。先住民が16部族います。

台湾でも、ここ数年は極端な気候現象が頻発。伊藤さんは、中山大学のUSR(大学社会責任)プロジェクトの一環として、避難や復旧が難しい離島や山間部での防災教育や交流を紹介しました。台風による地滑りでアワの在来種が失われた村では、部族の文化に重要なアワの半世紀ぶりの「里帰り」を実現。かつて日本の研究者が種(たね)を採取し保管していたことをUSRのチームが発見したのです。このストーリーは芸術学部の協力でミュージカルになり、「ちょうど昨日、公演を終えた」と笑う伊藤さん(実は兼業の歌手!)の多才ぶりに、会場から驚きの声が上がっていました。

□黄昏に生きる魚~クダリボウズギス~の不思議な生態

南三陸ネイチャーセンターの鈴木将太さんは、クダリボウズギスの魅力を存分に伝えました。志津川湾で2007年に1個体だけ見つかりましたが、2011年の津波で標本を流失。11年の時を経て、2022年6月5日の干潟調査で思いがけず再会します。会場からの質問に答えて3人が語ったところによると、太齋さん(サスティナビリティセンター)と生物調査のため約50cmの穴を一生懸命に掘り、底水の中に鈴木さんが魚を発見。太齋さんが持っていくと、阿部拓三さんが「これ、あれですよ!」と絶叫したという経緯。肩を組んで喜び合いたいような感激だったそうです。380種いるテンジクダイ科で唯一、エビと共生するクダリボウズギスは、実は、種数さえ未定です。鈴木さんは、どうやら3系統いることを突き止めました。「ANEMONEデータベース(大会の講演4参照)」で検索したところ、全国3200サンプル(当時)の環境DNAデータから計30サンプル、見事に3系統のDNAが出てきました。鈴木さんは、それを参考に採集調査を続けて、3種に分類できるかどうかを検証するそうです。

□官民パートナーシップの架け橋

台湾で海洋保全を推進している「海湧工作室」の謝名芸(シャ・ミョンイー)さんは、たくさんの事例を写真と共に紹介しました。海湧スタジオは、現地企業などスポンサーを募り、ウミガメやサンゴ保護のための潜水調査を資金面で支えたり、海岸での清掃活動やコンサートで楽しく連携したり、海の安全教育や乱獲防止を啓発したりしています。各地で開催する交流会には、台湾政府の海洋保育署長もしばしば参加。スタジオは、地元団体と行政担当者を結ぶ架け橋になっています。

「海洋保全は文化です。法的なルールではなく、社会の共通認識にならなければなりません。一つ一つのアクションは小さいけれど、それが集まれば、海をきれいに保つことができると思います」(謝さん)

続いて、同スタジオの王郁傑(ワン・ユージュ)さんが、「緑島」での取り組みを紹介しました。黒潮が通る海の透明度は30mに達し、ダイバーに人気の観光地です。コロナ禍で海外に行けない国内観光客が殺到し家賃や地価が上昇し過ぎたことを機に、島民たちと持続可能な緑島を目指す活動を始め、対照的な課題を抱える対岸の地域と支え合う仕組みを考えました。また、星空鑑賞や夜行性生物への光害対策として、集中的に必要な所だけ照らしたり、角度や照度を調整したり、島内の明かり全般を見直しました。

「これまで3000名以上の観光者にサービスを提供しましたが、負傷者はいません。安全で快適です。人は不思議なもので、暗くなると、ゆっくりになります。ゆっくりになると、また心の光が見えます」(王さん)

□港口部落・石梯坪海域からのノアの方舟

漁師で船長で先住民のアミ族である陳杰敏(チェン・ジエミン)さんが住む部落は、人口約1000人のうち8割がアミ族で、陳さんたち約50人が暮らす沿岸には海の信仰と祭事が残っています。地域のサンゴ礁のシンボルであるシャコガイが絶滅危惧種になり、陳さんは、4年間の調査で150個のシャコガイを個体識別し、未来に引き継ぐため大切に守ってきました。漁業コミュニティにおいて保全は職を奪う禁漁を意味するため、初めは多くの人にののしられたものの、やがて多くの協力を得て、飼育個体の移植にも成功しました。若者の減少や経費など課題もありますが、海洋保育署などと連携して活動を続けています。

「台風で押し寄せた漂流物にシャコガイが持って行かれたこともあります。人為的な被害もあり、巡回を強化しなければなりません。本当に疲れますが、シャコガイが私に向かってほほえんでいるような気がするのです。とてもきれいな貝です」(陳さん)

□黒潮大蛇行と志津川湾の生物相変化

阿部拓三さん(南三陸ネイチャーセンター)は、近年の志津川湾の異変を紹介しました。日本周辺海域の平均水温はこの100年で1.3℃上昇しました。志津川湾では、2023~2024年の表面水温が「あり得ないほど」上がり、平年より7℃高い月もありました。「黒潮大蛇行の影響で、黒潮の本流が三陸沿岸まで来ました。東風が吹くと温かい水が湾に入り、冬に15~16℃もある状態でした。その影響で、見たこともない南の海の生き物たちが増えてしまっています」(拓三さん)

冬を越せたメジナが群れになって養殖ワカメを食い荒らした2023年の事件は、氷山の一角。南三陸のサケの水揚げは、最盛期の3700トンから2024年の0.6トンへと、この十数年で激減しました。拓三さんは、現状を正しく把握するための潜水調査を続けています。また、海藻やアマモなど志津川湾の「ブルーカーボン」をクレジット化して、販売益を調査や教育の活動資金に充てる好循環を生もうとしています。

質疑応答では、台湾と南三陸町の子どもたちの交流に期待を込めて、「シャコガイがいる台湾の海も、海藻の森が広がる南三陸の海も、それぞれに美しいです。全く違うタイプの自然を見ることで、お互い自分たちの地域の自然の価値をより理解できるようになります」と語りました。

オープニング〜講演〜総合討論

すがすがしい秋晴れの空の下、ベイサイドアリーナに約200人が集い、明治大学政経学部の木内美優さんの司会により、第4回大会が開幕しました。

学会長の佐藤太一さんは、今大会テーマ「黒潮がつなぐご縁 グローバル vs. ローカルを越えて行こう!」の通り、初めて台湾から多くの皆様(約20人)をお迎えしての大会が実現した喜びを語りました。そして、「今年1月2日に台湾での防災フォーラムで、持続可能な社会を目指す同じ意識を持っていることを理解し盛り上がりまして、いのちめぐるまち学会で一緒に議論や交流ができればということで、このような運びになりました」と、経緯を説明しました。

続いて副町長の三浦浩さんが、関係各位に感謝を述べ、「ゆっくりと、学会そして南三陸町をお楽しみください」と挨拶しました。

事務局の太齋彰浩さん(サスティナビリティセンター)は、「学問の垣根を取り払い、小学生も企業もNPOも集う大会なので、素朴な疑問大歓迎です!」と前置きしました。

□講演1:台湾と南三陸 友情の軌跡

最初の講演では、台湾とのご縁をなれそめから知る南三陸町商工観光課課長の宮川舞さんが、南三陸町と台湾とのつながりを詳しく紹介しました。

台湾赤十字は、東日本大震災により多くの尊い命が失われた公立志津川病院の再建に掛かる約56億円の約4割にも当たる約22億円の支援をくださいました。その大半は「台湾の市民の皆様からの大きな気持ちが入っている」民間からの寄付です。

南三陸病院・総合ケアセンターが完成する頃、佐藤仁町長(当時)が謝意を直接お伝えするため台湾を公式訪問しました。宮川さんの企画で、台湾のデパートには南三陸町のブースが設けられ、町内の産業団体関係者たちも自ら感謝を伝えたいと自費で参加しました。ブースのメッセージボードには被災地応援の温かい言葉がたくさん書き込まれ、後日、南三陸町で展示されました。この時の交流が、全ての始まりだったと宮川さんは振り返ります。現地での意見交換で、「台湾も地震や災害が頻繁に起こるが、防災教育の意識はあまり高くない」「日本と台湾の末永い友好関係を築くため、若年世代の交流に非常に力を入れている」という話を聞いた宮川さん。早速、台湾の高校生向け震災学習および生命教育プログラムを観光協会と構築しました。ただ、まだ南三陸町を知らない方も多かったため、国際旅行博覧会への出展や台湾の学校訪問に力を入れました。民泊を受け入れるお母さんたちも時には同行するこの活動は、11年間続いています。

台湾の子どもたちを受け入れる民泊は2016年に実現し、2020年に南三陸高校と台湾の嘉義県立竹崎高級中学が姉妹校になると、2023年からは南三陸の子どもたちが台湾でホームステイする逆バージョンも開始しました。2025年1月には、「日台防災協力ウィークin台湾高雄」に当学会関係者たちが登壇し、今大会の計画が動き出しました。同9月には、台湾で開催される「Ocean Challenge」に南三陸町の高校生が出場しました(講演3参照)。宮川さんは、これらの活動を支えてくれた方々として、来場していた南三陸さんさん夢大使の嶋田俊さん、台湾出身で南三陸町国際交流協会理事の佐藤金枝さん、日本台湾交流協会高雄事務所所長の奥正史さんを紹介しました。

「支援に対する感謝から始まった台湾との交流は、多くの人が縁と縁をつないで今に至ります。今回ご参加の皆様と、この絆を共有して、一緒に次世代への伝承者になって、感謝の気持ちをつないでいければと思います」(宮川さん)

□講演2:台湾の海洋環境保全の取り組みと行動

大会事務局の太齋さんによると、「台湾海洋委員会海洋保育署」は、日本の水産庁と環境省を合わせたような政府機関です。この講演では、総合企画課長の楊蕙禎(ヤン・フゥェイジェン)さんが、海洋保育署の取り組みを紹介しました。

北回帰線(北緯約23.5°)に位置する台湾は生物多様性が豊かで、約1万5000種の生物が記録されています。海洋委員会の下には、海の安全を司る組織、海洋保全の組織(海洋保育署)、海洋科学研究所の3つがあり、海洋保育署の主要な政策は、きれいな海水、健全な生息地、持続可能な資源を守ることです。「今日は約10分の1にあたる7人が出席しています」と楊さんが言うように職員数が少ないため、巡査員を育成して台湾各地の海の調査や地域ごとの海洋保全活動を推進しているそうです。

離島も含め台湾には71の海洋保護区があり、それぞれ生物種や環境、景観などを守るための異なる法規を持っています。全台湾の海洋保全法も制定し、この法律に基づいて保全措置を講じています。海洋保育署は環境DNAデータバンクも兼ねています。潜水調査によってサンゴ礁生態系の変化を記録し、アンケート調査によって釣果も把握しています。これら全ての資料が掲載されているホームページでは、海洋保育署の出版物も閲覧できるとのこと。検索してみたところ、絵本も公開されており、中国語が分からなくても楽しむことができました。

楊さんは他にも、ブルーカーボン(海の炭素貯蔵量)のためのマングローブや藻場の調査、保全のためのイルカやアジサシ、ウミガメ、シャコガイ(通称「海のバラ」)の調査などを紹介し、科学データを得ることの重要性を強調しました。

海洋保育署は、この6年間、市民調査、保護区のパトロール、生息地の再生、環境に優しい釣り、清掃活動、海洋保全啓発という6つのテーマで活動してきました。これまでに、民間団体や先住民、若者たちの国際交流支援、教育普及活動など、100以上の団体を支援して、各地で市民の協力を得てきました。2025年2月からは33企業との産官連携し、今後、海洋保全活動をさらに拡張していきます。

フィリピンのバタン島に台湾の先住民と同じ言語を持つ人々がいることからも分かるように、黒潮によってフィリピンと台湾、そして日本はつながっています。楊さんは、黒潮ネットワークの立ち上げを提案してマイクを置きました。

□講演3:Ocean Challenge 2025参加講演

ここで、秋に台湾で「Ocean Challenge 2025」(講演1参照)の舞台を経験してきた高校生の登場です。発表の再現に先立ち、町の子どもたちと生物調査を続けてきた南三陸ネイチャーセンターの阿部拓三さんが背景を説明しました。

「Ocean Challenge」は、台湾海洋委員会や日本台湾交流協会などが2019年から台湾で毎年開催している、持続可能な海洋開発を目標とした国際青年フォーラムです。これまでに14カ国以上の若者が出場し、それぞれの提案を発表してきました。日本からは、今回の南三陸高校自然科学部が初参加です。青少年部門と青年部門、それぞれ6チームしか決勝に進めない中、自然科学部は「Facing the Future of Minamisanriku(南三陸の未来に向き合う)」という発表で青少年部門の審査を通過。台湾で行われる決勝大会で、見事、特別賞を受賞しました。

彼女たちの調査フィールドの松原海岸は、東日本大震災前は公園でした。大津波で防潮壁が壊されて100年前の写真にある天然の前浜のような自然が再生しました。震災後の復旧工事によって高さ8.7m、幅40mの巨大防潮堤で埋め立てられるところを、志津川地区まちづくり協議会が全会一致で要望し、防潮堤建設計画のセットバック(陸側への移動)を実現して干潟を守りました。この「地域の大切なストーリーが込められた」干潟での生物調査は、自然科学部の部員が2人だった2017年に、当時の部員の希望で始まり、それ以来、泥だらけになる地道な調査を代々続けてきました。第一線の研究者や地域の方々の協力を得ながら、これまでに170種の生物を記録。うち70種以上が絶滅危惧種を含む希少種でした。

「東日本大震災を体験した彼女たちは、その後、目まぐるしく変化していく自然環境と正面から向き合って、その中で肌で感じたこと、自分たちで考えたことを基に提案を作ってくれました。熱いメッセージを、ぜひ聞いていただけたらと思います」(拓三さん)

続いて、台湾で発表した部員3人のうち、西城美咲さんと西城百華さんが、本番さながらに英語でのプレゼンを披露しました。地域の自然環境の魅力を伝えていくため、松原海岸でのモニタリング調査の継続、町の小中学生への教育活動、カーボンニュートラルにも貢献するアマモ場の復活、を3本柱とし、生態系の機能により防災・減災を図るグリーンインフラやEco-DRRの考え方を普及させたいという提案でした。最後の点について、拓三さんは、「彼女たちだからこそ言えることだと思います」と称賛しました。

質疑応答からは、発表した高校生たちの背景も垣間見えました。

美咲さんは、小中学生の時に南三陸少年少女自然調査隊の一員として主に折立海岸の干潟を調査しており、高校生になって初めて松原海岸の干潟に入ったそうです。「折立干潟よりも生物多様性が高い松原干潟にすごい感動しました。生物のいる数や種数が違ったので、この環境を知れたことが本当に嬉しかったです」。

百華さんは山育ち。「山を駆け巡る幼少期を過ごしていて(笑)。だから高校生になって松原干潟の調査をして、こういう希少な環境が南三陸にもあることを初めて知りました」と語り、「山の調査は?」という質問に、「山の環境にも興味がありますので、これから機会があったら、いろいろ調べてみたいなとは思っています」と答えました。

□講演4:環境DNA観測網「ANEMONE」で分かってきた海の変化

最後に、東北大学生命科学研究科・WPI-変動海洋エコシステム高等研究所の近藤倫生さんが登壇しました。大会に毎回参加している方にとっては、環境DNA研究の最前線を知ることができる恒例の講演です。

DNAの塩基配列は生き物によって違い、だからこそ区別ができます。環境DNA調査では、例えば、海の水をくんで、そこに入っている魚のうろこ、粘液、精子などを丸ごとDNA鑑定することで、何がいるかが分かります。「すごい面白いことですよね」と近藤さん。ただし、「分かることは結構、限られています」と言って、目隠ししてゾウを触っても部分的な想像しかできない例を挙げました。「いろいろな人が違う部分をみんなで調べて、後でまとめると、象がいたと分かる。自然も似ています。巨大だから、多くの人が違う場所で調査をすることで、全体のことが分かります」。

環境DNA調査は現場で水をくむだけだから、日本中のたくさんの場所で、場合によっては同時に、調査が可能です。近藤さんたちは、日本中で環境DNA調査をして、そのデータをまとめることで海全体を可視化しようと、2019年にANEMONE(アネモネ)という仕組みを立ち上げました。専門家がいないと難しい生物多様性観測を、「科学者だけじゃなくて、みんなのものに」することを目指して、「ANEMONEデータベース」はウェブで公開されており、誰でも無料で使えます。

近藤さんは、この5年間の進捗として、1000人以上が700地点以上の海で環境DNA調査を実施したこと、外洋を航行する船会社が環境DNAの採取に協力してくれていること、日本と同じ魚を食べている東南アジアの方々と水産資源の持続可能な利用を目指して一緒に調査していること、などを紹介しました。

また、論文未発表ながら、2018年から継続してきた環境DNA観測によって分かってきたことを語りました。まず、シロザケです。親潮の海水の環境DNAを見ると、サケが季節に合わせて川から海に下りていく様子や、海から遡上してくる様子、2019年以降に消えてしまったことなどが、ちゃんとDNA量の変化として捉えられます。また、2018年と2019年はニシン、2020年と2021年はサヨリが、なぜか多かったそうです。

温暖化や黒潮大蛇行の影響が懸念される中で、実際に魚が北上しているかどうかを環境DNAで見ると、「あらゆる魚が北上しているというわけでもない」とのこと。アイゴやメジナなどは明確に北上しているけれど、例えば東北の幾つかの生き物は南下しており、「まだ研究が始まったばかりで、分からないことはたくさんあります」と語りました。そして最後に、今大会のテーマに寄せて、「環境DNAはまさに、調べていることはローカルだけど、それをまとめるとグローバルな課題が解決できる」から、「もっと皆さんに利用していただけるように頑張ります」と抱負を述べました。

□総合討論

4本の講演が終わり、演者たち全員が登壇し、太齋さんのファシリテーションにより、感想や意見を交換しました。

講演3の高校生は、「英語での発表が本番以来で不安だったけれど、終わった後に(日本台湾交流協会の)奥さんがgoodサインをくれて、すごく嬉しかったです」(百華さん)、「もともと英語がそんなに好きじゃなかったんですけど、Ocean Challengeを通じて英語の発表に興味を持って、またこういうふうに発表できる機会をいただけたことを本当に嬉しく思います」(美咲さん)と感想を述べました。講演1の宮川さんは、「彼女たちは3年前の台湾交流事業で町から派遣して、台湾現地でもすごく楽しく中身の濃い交流をしてくれた1期生でもあるんですね。その彼女たちが高校生同士の絆を超えて、今回こういう新たな舞台にチャレンジして素晴らしい成績を収めたことに、ちょっとぐっと来ちゃいました」と語りました。台湾と南三陸町の交流の歴史が立体的に立ち上がった瞬間でした。

講演2の楊さんが、「午前の講演のテーマは多岐にわたりますがフォーカスしているところは同じであり、今後もネットワークを強化して各テーマを深掘りしていきたいです」と語ると、講演3の拓三さんは、日本と台湾の共通点として、お互い海に囲まれ海と共に生きてきて自然を大事にしていく思想を持つ点、科学と教育の重要性を強く認識している点を挙げました。また、台湾を訪問した拓三さんは「若いスタッフの方がすごく生き生きと活動している」と印象を述べ、その背景を問いかけました。楊さんは、「我々の部門は立ち上げから7年しか経っておらず、当時、たくさんの部門から海を守りたい人々が集まってたため、旧来型の行政部門ではないです。定年間近の年配も実はたくさんいますが、従来の行政のような煩雑な手続きは少なく、みんな、外から知識を吸収したいという気持ちは強いと思います」と答えました。

講演4の近藤さんは、「やはり環境や自然は、あらゆる人が関係しているから、その課題を解決したり、それを利用しようとすると、いろいろな人が集まって一緒にやれるのだと思う」と述べ、「自然が人と人をつなぐ」イメージを伝えました。そして、楊さんに、フィリピンと台湾と日本の連携による「黒潮ネットワーク」の現状について問いかけました。楊さんは、特にフィリピンとは長く交流が継続しており、「フィリピンは黒潮の起点で、それが日本の海域に行き着くので、生物多様性に特徴があるのではないかと、みんなすごく興味を持っています。イルカを通じて黒潮ネットワークを構築できたら」と期待を込めました。楊さんが、「データベースの活用が日本のようにうまくいっていない」と語ると、近藤さんが、「正直、日本でも大きな課題がある。専門家でないと結局データが使えない。高校生や企業人がパッと使える状態を目指して、データベースを改善しているところです。そのプログラムは公開して、どの国でも自由にデータベースを作れるようにするつもりです」と語り、台湾で活用してもらい、将来的に日本のデータベースとつなぐ可能性にも言及しました。

総合討論は、スマホを使った参加型で進行しました。会場から「印象に残ったキーワード」として、松原海岸、グリーンインフラなどが挙がると、太齋さんが、巨大防潮堤の建設計画を動かした参加者たちに発言を求めました。「かもめの虹色会議」からの参加者は、「干潟を守ったことは、とても誇らしい。なおさら、高校生がそれを調査して結果を出してくださって、とても嬉しい」と語りました。志津川地区まちづくり協議会からの参加者は、「今そこに自然があるのに、それを壊してまで本当にそこになきゃ駄目なんですか」と伝え続けたら多くの人の協力を得られたと経緯を語り、原状復帰の原則が法律で定められているにもかかわらずセットバックが実現した理由は、「出発点は、海を守りたい、だったから」と述べました。

お昼休みには、参加者たちが、アリーナ前に集結した5台のキッチンカー巡りを楽しむ姿が見られました。バイオガス施設「南三陸BIO」の協力で、生ごみ分別バケツが設置されるのは、この学会ならでは。大会冒頭に事務局は、「生ごみが南三陸町の液体肥料とエネルギーに変わります。もったいないので、ぜひ、ちゃんと分けて入れてください」と呼び掛けました。

ポスターセッション

今年は、台湾からも3題の出展をいただき、県外の小学生の参加もあり、よりバリエーションに富む内容となりました。前月に閉幕した大阪・関西万博での活動発表(ポスターNo.4)があったのも今年ならではです。イヌワシの野生復帰プロジェクトを今年スタートした南三陸地域イヌワシ生息環境再生プロジェクト協議会(ポスターNo.23)、10周年のバイオガス施設「南三陸BIO」(ポスターNo.24)など、2025年に節目を迎えた活動もあります。特筆すべきは、昨年の地震と豪雨災害からの復興途上にある能登半島からも出展いただけたことです(ポスターNo.8)。ポスター会場では、小中高大学生、大学院生や研究者、企業、NPO、市民団体、1次産業に携わる個人や組織、行政、研究機関など、多彩な主体が肩を並べました。

(詳しい内容はこちら)

ここでは、町外からの参加者の最年少、早稲実業学校初等部6年生の潮田鋼一郞さん(ポスターNo.25)のフラッシュトークを抜粋します。

「東京都にある早稲田実業学校初等部では、毎年夏休みに高学年の希望者を対象にした親子プログラム『いのちめぐるまち南三陸フィールドワーク』を行っています。3泊4日のフィールドワークを通し、南三陸の営みに携わっている方々と実際にお会いし、海・里・森の3つをテーマに現地で学び、分かりやすく理解を深めることができる活動になっています。このフィールドワークは、南三陸町の特徴である海・里・森の全てを実体験を通して学ぶことができるもので、専門家や博士などに解説していただく時間もあり、南三陸ならではの特徴や営みについて正しく深く学ぶことができます。ポスターに活動内容が詳しく説明されているので、ぜひご覧ください」(潮田さん)

全体討論

【キーワードトーク】

学会長の佐藤太一さんが、講演3の高校生の発表を振り返り、「ちょうど町長が隣にいたんですよ。こういう場で、しかも高校生から、グリーンインフラやEco-DRRという言葉が出て、行政の方にもそういうところを意識してもらえて、学会がミニシンクタンクのような機能を果たせたらいいんじゃないかなと思いました」と言うと、事務局の太齋さんも「行政の方が参加してくれると、やっぱり違いますよね」と応じました。総合討論と同様、スマホを使ったツールで会場からキーワードを募りつつ、対話が続きました。以下、主な話題です。

◆自然共生サイト

自然共生サイトは、日本のOECM(保護地域以外で生物多様性の保全に貢献する地域)として環境省が認定するもの。森林管理協議会がFSC認証の森のほとんどを登録済みのため、南三陸町には2件の自然共生サイトがあり、東北で一番広い面積を確保している。

◆ウニガラ界隈

ポスターセッションのフラッシュトークで、南三陸高校商学部ビジネス班が発したキラーワード。同班は、昨年に続き、廃棄されるウニ殻の有効活用について発表した(ポスターNo.44)。ウニ殻の商品開発を通して痩せたウニにも価値を付け、磯焼け(藻場がなくなる現象)の一因であるウニの駆除の加速を目指す。話題に上がったことを受けて、3年生の山内咲来菜さんが、元気にコメントしました。

「印象に残っていただけたようで、本当に何よりです。私たちのグループは企業との提携に頓挫しておりまして、そういう人脈の広がりができると、とても嬉しいです。今は、ウニ殻の質を上げるため、教授の先生たちにお話をいただいたり、同じような研究をしている高校生の方とお話をしたりして、着実に積み上げていっています。実は、漁師さんにウニ殻をいただきまして、ワークショップを開く準備もしております」

◆黒潮

「高知、紀伊、伊豆、せいぜい房総までのイメージだった黒潮が、去年いきなり三陸沿岸に上がってきたから、ちょっと恐ろしい」と太齋さん。前夜祭で関連の話題を発表した阿部拓三さんに話題を振り、会場を巻き込んだ対話が始まりました。

拓三さん: 志津川湾の水温上昇には、上空の空気の動きや、海の中の熱の動きも関係してくるので、地球温暖化と全く切り離せるわけではないですが、ただ、ここ2、3年の異常な高水温は黒潮が蛇行していたためで、50年や100年の長いスパンの上昇傾向を示す地球温暖化とは分けたほうが考えやすいと思います。もう今、黒潮大蛇行は収束して水温がだいぶ下がりつつあるのですが、まだ元通りではないので、そういう環境が何年か続かないと戻らないのかも、と考えて、引き続き情報収集しているところです。

太齋さん: 私が南三陸町に来た25年前の冬場の水温は5℃まで下がっていたけれど、今は7℃を下回ることはない。一昨年なんか、冬場が5~7℃も高かったんですよ。拓三さんの言葉を借りると、平熱35℃の人が5℃高かったら死ぬよね、という状況だから、だいぶ世の中が変わってしまった。

拓三さん: そうですね。生き物がガラッと入れ替わってしまって、その影響はまだ続いていますね。

太齋さん: 本当に台湾から生き物が黒潮に乗ってやってくるような、まさに熱帯の生き物が住み着くような状況が去年あたり生まれていたんですよね。

鈴木将太さん(南三陸ネイチャーセンター): 環境DNAで見ると、2021年と22年の2年間と、23年と24年の2年間の魚類相が全然違っています。黒潮大蛇行の影響で、2023年に急に南の魚が入ってきて、それが冬を越して翌年まで影響が残ったのが2024年です。ただ、今年の冬は比較的冷たい海で、約9℃まで落ちて、南方魚が一気にいなくなってしまったんですよ。ただ、その短期間に北の魚が戻ってくるとは限らず、志津川湾の生き物の種類がすごく減ってしまったことが環境DNAから見えてきました。種類は少なくなっても、生き物がすめる場所は空いているので、おそらくそこに残っていた魚たち、今まではいなかったけれど冬を越せた魚たちが、ちょっとずつ幅を利かせているような状況です。特に最近よく見るのはキュウセンやホンベラです。

太齋さん: たぶん、漁業者にとっては大きな問題ですよね。南の魚がいなくなり、北の魚がまだ戻ってこなかったら、いないじゃん!って話になりますもんね。

太一さん: しかもそれが一年とかのサイクルで、ガラッと変わっちゃう。

太齋さん: 本当に産業的にも大変だと思います。どなたか漁師さん、いかがですか?

後藤伸弥さん(戸倉SeaBoys): カキ養殖では、3年前から志津川湾で死滅するようになって、2年モノが特に死んでいて、今年だいぶひどいです。1年モノのカキは死滅が少なく歩留まり100%のものもあるので、それを伸ばしていくというか。震災後に(養殖いかだを)3分の1に減らして、2年モノのない漁場で良いカキが育っていたのが、今は2年モノが増えて実入りも少し悪くなってきてたので、まぁ、ここで1回、きれいに片付くのも今後のためには良いのかなと、そっちの方に僕は期待しています。

太齋さん: なるほど。ここで考えたいのは、消費者の意識です。多くの人は大きいカキを選ぶのですが、「1年モノか、そうじゃないか」という選び方をしないと、なかなか1年モノの良さが広まらないんですよね。1年モノの養殖が主体だと、漁師さんのカキの死滅が少ないし、海底も汚さないし、味もおいしいわけですよ。そういう価値を、やっぱり我々がちゃんと知って、買うという行為を通して世の中を変えていくことが必要なのかなと思います。

太一さん: そうですね。うち(松島にある「みちのく伊達政宗歴史館」)は、カキを扱う事業もやっていますが、仕入れの不安定さには打撃を受けるので。1年モノのほうが安定するような形であれば、扱う所も増えると思うんですけど。

太齋さん: ただ、やっぱり買う基準って大きさや安さになりがちですよね。例えば、ASC認証(養殖のエコラベル)が付いていたら高くても買うって方はいますか?(会場に挙手を求める)10人ぐらい。結構多いですね。でも一般的にはそうではない。どういうふうに消費者が選んでいるかを因果数量モデルを使って研究されている幸福さん、解説していただけますか?

幸福智さん(いであ株式会社): 2023年に、ASC認証ラベルの付いたカキを一般の人に見せ、買いたいかどうかと同時に、大きさや見た目、生食の可否など、何が気になったかスコアを付けてもらうウェブアンケートを実施をしました。その調査結果で意外だったのが、写真を見てもらうと結構インパクトがあったことです。高級感をすごく気にするのですが、実際にお客さんが買う時、カキそのものではなく海中の写真を見て、それを例えば海の豊かさとして捉えて、豊かな海で育ったカキはおいしいだろうな、と買っていることが分かりました。それから、やはり、お得じゃないと買わない。

太齋さん: なるほど。お得感が一番なんだけど、海中の写真が出ていると、きれいな海で育った良いカキだ、みたいなことで消費者は選んでいるらしいと。興味深いですね。

◆市民科学(シチズンサイエンス)

太一さん: 山のモニタリングはコストも手間も結構かかるんですけど、市民科学の皆さんに協力してもらう仕組みがあると、民間企業が実施するモニタリングがローコストになったり、良い展開になるんじゃないかなと期待していたところでした。なので今日の発表でも、台湾の皆さんの話はすごい参考になりました。

台湾海洋委員会海洋保育署の陳鴻文さん: まずは感謝を述べたいです。皆さんの発表を通して、たくさんのことを勉強することができました。私たちの活動と似ている取り組みもあり、交流が可能だと思いました。今回は台湾から2団体がメインとして参加させていただきましたが、台湾にはたくさん参加を希望する団体があります。今後はもっと多くの団体が一緒に来て、海洋保全について、あるいは持続可能な資源利用や都市建設などに関して、交流できればと思います。皆様がいつか台湾にいらして、盛大に歓迎できればと願っております。ありがとうございます。

太齋さん: ありがとうございます。台湾は、市民活動がとても盛んなようで、うらやましい状況だと思いました。

【質問コーナー】

参加者のスマホから書き込まれた質問を次々と取り上げて、トークは続きます。

「ウニガラ歯磨きどうすれば売れるか」という「ウニガラ界隈」の高校生からと思われる悩みには、会場の吉川由美さん(「南三陸311メモリアル」の展示プロデュースなど担当)がズバリ、「そのコピーをそのままSNSで発信すれば、それはなんなんだ?って、話題沸騰すると思います」と回答し、「素晴らしい!」と会場が沸きました。

「台湾訪問におすすめの季節は」という質問には、「春には山でサクラ鑑賞、夏には台北101(台湾で最も高いビル)から夜景を堪能、秋には小琉球(南部のサンゴ礁でできた島)や花蓮(東部の海に面した県)へ。冬は墾丁(最南端のリゾート地)へ水遊びに行ったり、小琉球を散策してウミガメを見たりできます」という具体的な提案が。冬の北部は寒いそうですが、南部であればビーチで楽しめるあたり、さすがは北回帰線直下の台湾です。

「生ゴミの分別を続けられるのはなぜなのか」には、バイオガス施設「南三陸BIO」の岡田修寛さんが回答。手間なのに分けてくれる理由を住民の方に聞いたら、「もう当たり前になったよね」と返ってきたそうで、岡田さんは「当たり前にまで昇華できたことが、この10年の一番の成果だと思っています」と誇らしげに語りました。

「藻場はどうしたら増えますか」という問いには、高校生から、アマモ場の造成、アイゴやウニなど海藻を食べる生物の駆除といった案が上がり、大槌町藻場再生協議会の大場さんは、「三陸においてはウニが一番強く効いてくるかなと思います」と話し、ウニを減らした結果、アカモクやアラメなど、いろいろな海藻が生えてきている岩手県の現場へ遊びに来てほしいと呼び掛けました。

「公共事業でグリーンインフラを推進できるか」は、都庁に勤める方からの質問で、今は主にハードなアスファルトの公共事業を受注している建設業界が、政府や自治体と共にグリーンインフラの方へ進んでいくことは可能なのか、といった趣旨とのこと。太齋さんが新潟大学佐渡自然共生科学センターの豊田光世さんに問いかけると、佐渡では、採用活動が難しくなる中で地域の建設業界から、「佐渡だったら環境に配慮した建設業ができる、と前面に押し出していきたい」という話が出ているとのこと。太齋さんは、『建設ネイチャーポジティブ』という本も最近出た(今年9月出版、中村圭吾著)と紹介し、グリーンインフラの広がりに期待を込めました。

「黒潮連携どこから始めましょうか」については、「台湾でも環境DNA調査をずいぶんされていることを聞き、一緒にフィールドに行ったり、お互いのノウハウやデータを教え合ったり、いろいろできることがあるなと思いました」と近藤さん。「ものが始まる時って、よし、やろう!と言って、どこへ行くか分からないけれど一歩まず進むことですよね。だから、やりましょう」と、朗らかな汽笛のようなメッセージを放ちました。太齋さんも、「こうやって行ったり来たりする交流もすごく大事ですよね」と続け、台湾との交流のキーパーソンである日本台湾交流協会の奥さんにマイクを渡しました。「今回初めて参加させていただきましたけれども、こうして台湾から大勢の方が参加できたこと、皆さんが温かく迎えてくれて、これだけ活発な意見交換ができたことに対して、すごく嬉しく思っています。これがまさに近藤先生がおっしゃったように、黒潮連携の初めと捉えてもいいと思います。その中で僕ができることは、それをつなぐことです。太齋さんがおっしゃった通り、行き来を続けていく意識をみんなが強く持っていくことで連携が深まると思うので、日本側も台湾側も、そしていつかはフィリピンも入るかもしれない、そういった未来を描きながら、いのちめぐるまち学会を続けていくことだと思います」(奥さん)

【総評】

締めは、森林総合研究所長の中静透さんによる総評です。中静さんは、今大会のポイントを5点にまとめました。

1.今年は国際学会となり、今までローカルだと思っていたものが国際的な共通の興味を持って語れるものであることを確認できた。震災時のご支援にとどまらず台湾とは黒潮でつながっている。また、自然や命という同じテーマを大事にしている。これからも台湾とのつながりを大切にして、ますます発展させていただきたい。

2.黒潮ネットワークは、まさに「グローバルとローカルをつなぐもの」であり、環境DNAは、その強力なツールである。実際、中高生の科学研究や科学教育に助成する財団に上がってきた提案を見ると、かなり多くの学校が環境DNAを使っている。干潟研究のように実際に生物に触れる調査は大切だが、水だけで身の回りの自然のことが理解できる環境境DNAは市民科学に使いやすい。特に若い人でもできるのは大きい。

3.2011年には誰も見向きもしなかった「グリーンインフラ」という言葉が、最近は正式な場でも使われ普及しつつある。南三陸では、人々が一致団結して選択し決断したからこそセットバックができた。そのおかげで、高校生の今日のような発表があり、それを聴いた我々は感動している。これはものすごい大きな力である。皆さんが、セットバックしたことの価値を実感し、感動を伝え続けることが、グリーンインフラを定着させるための大きな力になる。

4.ポスターセッションは、若い人の発表が非常に良かった。しっかりとポイントを捉えた立派な発表が多いのは、南三陸ネイチャーセンターの大きな功績なのでは。こういう人たちが、後々のサイエンティスト、あるいは、町のEco-DRRのような議論で間違わない決断をする大人になってくれると感じ、力強く思った。

5.地域の実際の問題解決に結び付くような多角的な(自然科学だけでなく社会学的な)アプローチの発表が増えた。そして、ポスターを前に研究者と町の方々がよく議論していた。研究者はいろいろな情報が得られるし、町の方にとっても少しでも解決の足しになるようなことがあったかもしれない。市民科学の意味は広く、例えば社会の意思決定に関わるところでも活用されていく。それを可能にするデータ・状況・人材が南三陸にはあると改めて実感した。

大会の最後に、太齋さんが出張大会を検討中と発表しました。いよいよ当学会が南三陸町を飛び出すかもしれません。循環型の持続可能なまちづくりを広めるために作った学会であるため、南三陸町での継続はもちろん、「いのちめぐるまち」づくりを広げるため、出張大会誘致のご希望を募集中とのこと。ご興味がある方は事務局までご連絡ください。また南三陸町で、あるいはどこかで、お会いしましょう!