2023年11月22日〜23日に開催致しました、第2回南三陸いのちめぐるまち学会大会の様子をご報告致します。

今回は、海洋ジャーナリストの瀬戸内千代様に取材頂き、記事にして頂きました。ぜひご覧ください。

前夜祭

秋の祝日前夜(2023年11月22日)、第2回大会がスタートしました。前夜祭は初の試みで、会員でなくても参加できる事前申込制で実施しました。会場となった南三陸学びの里いりやどの大部屋は、ほぼ満席に。お題は、前半が大学構想、後半が妖怪です。

ミニ集会「南三陸に大学をつくろう!作戦会議」

◆講演

南三陸に大学を!という活動は約2年前から始まっていました。仲間内で構想を練ったり佐藤仁町長に相談したり町の円卓会議で発言したり、という月日を経て、この夜が初めて外向きに語る場となりました。この大切な場に同席いただいたのが、兵庫県立「芸術文化観光専門職大学」の立ち上げに尽力された中貝宗治さん(一般社団法人豊岡アートアクション理事長)です。2021年春に開学したその大学は4年制で、「専門職大学」というのは2019年に登場した新しい学校制度です。職業教育を目的とする高等教育機関で、従来の大学同様、卒業すると学士号が授与されます。中貝さんは、日本で絶滅したコウノトリの野生復帰を果たし豊岡の名を世界に響かせた時を含め、通算20年も市長を務めました。東日本大震災後つい最近まで南三陸町役場には豊岡市職員が出向していましたし、市内の小学生たちがコウノトリを育む豊岡の田んぼのお米を、南三陸町の全児童の給食用に送ってくれたこともありました。遠方ながら温かい交流が続いてきた間柄です。

続きを読む

中貝さんは、「大学は町を変えるか ―芸術文化観光専門職大学を例として―」と題して、全国的な課題でもある人口減少に豊岡市がどんな対策を打ってきたかを語りました。古くから温泉街として知られる城崎(きのさき)を抱える豊岡は、観光を支える市民のコミュニケーション能力を磨こうと、他者への想像力を育む効果を持つ「演劇」に着目。市内の小中学校などの教育に演劇を取り入れました。毎年約2万人の来場がある「豊岡演劇祭」も始めました。閉館していた芝居小屋を復活させ、赤字続きの大規模ホールは「KIAC(城崎国際アートセンター)」として再生しました。アーティストが滞在して制作活動を行うKIACの誕生によって、城崎は演劇とダンスに特化した先進的な「芸術の発信地」となりました。今では毎年約15団体の枠に対して世界約20カ国の最大約90のアーティスト団体から応募があるそうです。

豊岡市が大学誘致を兵庫県に働きかけ、新設大学にアートを活かせないかと提案し、晴れて市内に「芸術文化観光専門職大学」が誕生。学長にはKIACの芸術監督を務めていた劇作家の平田オリザさんが就任しました。初年度7.8倍、以降も4倍以上と志願倍率も好調です。

大学がなかった頃の豊岡市は約8割の若者が高校卒業後に出ていき「若者の大赤字」でした。豊岡市は、全国共通の傾向として、特に、若い女性が大都市に行って戻ってこない影響が深刻と分析。豊岡市を女性たちに選ばれるまち、世界に輝く堂々たる態度の「小さな世界都市」にしよう!と舵を切りました。芸術文化観光専門職大学は1学年わずか80人ですが、学生の8割は女性です。全4学年が初めてそろう2024年度を前に、すでに市内には新しい風が吹き始めました。斬新な演劇が次々と公演され、衣装や小道具探しを助けてくれる地域の方々と学生たちとの交流も生まれています。小規模自治体が起死回生を図る時、大都市と同じことをしても勝ち目はない。しかし、ネット時代はチャンスです!と中貝さん。大切なのは、地域の自然や歴史や伝統文化に深く根付き、同時に国際的な広がりを持つ取り組みを考え、持続可能性のために収益も確保すること。大学の収支まで詳しく紹介しながら、「世界に通用するようなローカルの魅力を磨く努力を重ねていく必要がある」と語りました。

質疑応答も活発で、中貝さんから「大学は、単に学術研究の知の拠点であるだけではなくて、まちをものすごく元気にする可能性を持ってる」「完璧じゃなくていい。不完全なほうが自分の出番があるからクリエイティブな人がやってくる」「ローカルを磨く地域が各地にあることで、面白くて多様性豊かな、元気な日本になる」「逆風は必ず吹くけれど解決のためには地道な対話しかない」など、次々と名言が飛び出しました。「え、この充実した内容で前夜祭?」と、思わず大会プログラムを見返してしまったほど。「経済的にも文化的にも社会的にも突き抜けて面白いまちをつくろう」という中貝さんの熱いメッセージは、多くの参加者の心に残ったことと思います。

◆対話

興奮冷めやらぬ中、本大会のファシリテーターを務めた学会事務局の太齋彰浩さん(一般社団法人サスティナビリティセンター代表理事)が、南三陸町の有志による大学構想の現状を説明し、全体ディスカッションの時間となりました。当時、南三陸町職員だった太齋さんによると、震災10年目の頃、「森里海ひと いのちめぐるまち」というビジョン通りのまちを完成させるためには人材が課題だろう、町内唯一の高校(宮城県南三陸高等学校)の先に大学が必要では?という話し合いが始まったそうです。そして2023年11月22日現在、町内に大学ができたら養成したい学生像として、「ネイチャーポジティブ人材」を掲げ、育成のための5本柱として、生命史、データサイエンス、地域学、ファシリテーション、アントレプレナーシップを挙げています。

続きを読む

この説明を受けて、会場で活発な対話が始まりました。参加者には大学関係者も多かったため、発表の時間になると、募集対象の範囲やキャンパスの立地、この時代に大学法人にする意味など、具体的な問いかけがありました。地域で長年培われてきた文化や一次産業、生きる力が身に付く森里海の現場、ガイド役になれる地域の方々、防災教育など、南三陸町ならではの強みや魅力に注目しては、という意見が多かったのも印象的でした。

コメントを求められた中貝さんは、学会長の佐藤太一さんから出た「平田オリザさんのようなアイコン的存在や、学べる内容をパッとイメージできるような何かが必要では」という意見に賛同した上で、「アイコンはたぶんローカルの中にある。南三陸の徹底したローカルが人を引きつけるが実はそれはグローバルなのだ、という二段構えが必要」と語りました(ご著書『なぜ豊岡は世界に注目されるのか』の帯にも「ローカルを極めることが真のグローバル!」とあります)。大学法人には体育館やグラウンドが要るといった制度上の制約についてもアドバイスをくださり、最後は「豊岡の地からずっとエールを送りたいと思っています」と力強いお言葉をいただきました。

サイエンス・バー「妖怪と自然」

◆講演

前夜祭の後半、食事を終えた参加者たちが集まると、乾杯の合図とともにワンドリンク制のサイエンス・バーが始まりました。まずは、岡野隆宏さんによる講演です。岡野さんは環境省釧路自然環境事務所所長ですが、休暇を取って来場され、参加者がくつろげるように率先してビールを片手に(プライベートですから!)登壇。「環境省の見解ではありません」と念を押しつつの妖怪トークとなりました。

続きを読む

岡野さんと妖怪の出会いは約10年前。琉球諸島の世界遺産への推薦を検討していた環境省が、新しい概念として「環境文化型公園」を打ち出した頃でした(奄美群島の一部の世界遺産登録は2021年に実現)。この「人々が自然を利用する中で形成、獲得されてきた意識や生活・生産様式の総体を環境文化と捉え、国立公園の構成要素として保存し、紹介していく」考え方に基づき、いろいろな固有種が生息していて文化も色濃い奄美大島で、自然と人との関わりを調査したお役人。それが、2010~2014年に鹿児島大学に出向した岡野さんでした。「川を歩いた時、たくさんのテナガエビが脚に当たってきた感触が懐かしい」といった長老たちの五感に残る記憶を聞き書きして調査を進めていた時、なぜか皆が声を潜める「けんむん」という妖怪の存在を知ります。そして、「趣味として」新旧の文献を読み込んで分かったことを今回お話くださいました。けんむんは、ある書には赤ん坊ほどの大きさで頭の毛や手足が長い妖怪として描かれていますが、あらゆる怪異が「けんむん」の仕業と言われるほど存在や行動が多様です。その出現地点を地図に描くと、人間界と自然界の間(あわい)に立ち現れるものと位置付けられます。しかも興味深いことに、魚が獲れすぎた日に限って魚の目を抜きに来るなど、島の限られた自然資源を独り占めすることを戒めるような一面もあるそうです。そんな奄美大島では「奪い合いより分かち合い」という文化が生きています。

そもそも日本に妖怪が多い背景には日本列島ならではの事情があると岡野さん。寺田寅彦の随筆などを引用しながら、生き物の気配が濃厚な国土でいろいろな物に魂が宿ると考える日本人の感受性や、急峻な地形と河川の氾濫、台風と土砂災害、火山噴火と活断層地震など天災が多い日本の環境が、妖怪や化け物を生み出したと語りました。さらに、妖怪の歴史をひもとくと、人間の自然界への畏怖が、やがて軽視や無視に変化したのと同調するように、妖怪の様子が変わっていきます。先祖たちは自然を畏れ、暴れる河川を八岐大蛇(ヤマタノオロチ)や龍にたとえたけれど、土木開発や治水が進むと、水の妖怪が龍や大蛇から河童(カッパ)へと急にスケールダウン。新田開発が進み身近な水辺が増えた江戸時代、カワウソが老いて妖怪になり人や家畜の溺死を招くとして怖がられていたカッパ。それが時代とともに人に捕まって謝るような「弱っちい」存在に変化して、いまや可愛らしいキャラクターに。近年よく見るイラストのカッパたちが映写された時には、会場が笑いに包まれました。一方で、カッパを神とあがめた記録もあります。人間は自然の恵みの面を神、災害や疫病の面を妖怪と呼び分けてきたから、妖怪を考えることは、とりもなおさず人間と自然との関係性を考えること。環境省の岡野さんが妖怪の世界にはまったことに非常に納得がいく講演でした。

◆対談

その後、学会長で、林業家かつ「南三陸町観光協会オカルト部会」発起人でもある佐藤太一さん(南三陸には佐藤姓が多いため、以下、太一さん)も壇上へ。町内のオカルト好きが集う同部会は、会員約30人それぞれに民話、怪談、UFOなど得意分野があるそうです。UFOやUMAや都市伝説が好きで、マイクが発した異音にも「怪奇現象!」と嬉しそうな太一さんですが、実は、最もオカルトと縁遠い印象の物理学博士であるという最強のオチを持つ人物です。太一さんは、生活圏が自然よりもコミュニティに近くなり、現代社会の恐怖が妖怪化して「怪人」という新ジャンルが登場したこと、昔は神社の祭りの後の直会(なおらい)のような語りの場で怪談や妖怪が生み出されたけれど、その場が今はインターネット上に移り、ネット怪談が生まれていることなどを語りました。「何を恐れ、どこで共有するか」が時代によって変わるということです。

続きを読む

オカルト話が深まり過ぎる前に、ファシリテーター太齋さんの采配で参加者同士の対話が始まりました。発表の時間には、「現代はネットですぐに調べられるし、闇夜がなくなったから、妖怪の出番が減ったのでは」「自然への憧れや美しさを感じる感性も鈍っているのでは」「グローバリゼーションによって八百万神(ヤオロズノカミ)が日本にいなくなったから新たな系譜としてゴジラやウルトラマンのような特撮キャラが登場したのでは」「たいていタヌキに化かされるのは酔っ払ったお父さんで周囲も優しさで信じてあげたが、被害者はタヌキを見たことがある高齢世代ばかり。もうタヌキがだませる人間がいないのでは」といった考察や、「研究で長期滞在したマレーシアの人々が異様に森を怖がった」という海外エピソードなどが共有されました。会場は、思わぬ方々が挙手しては心霊体験や道迷いの「塗り壁」体験、切れても血が出ない「カマイタチ」体験などを語り出して、まさにカオスな展開に。

まとめの時間、岡野さんは「自然との境界線にいるような妖怪は絶滅危惧種」と言いました。生業(なりわい)のために森や海に入る人が減って、日本人の自然観が変化して、何でも合理的に説明できると信じたり、災害に対しても行政に過度に依存したり、とにかく生活が自然から離れた結果、自然を畏れる経験が激減してしまったこと。さらには、地域社会や祭りの衰退によって個人の体験を共有する共同体が失われ、ネットの場に移ったこと。これらを背景に自然系妖怪は消え去ろうとしています。この現状から、改めて地域の自然の恵みで暮らしを成り立たせるようなネイチャーポジティブ(生物多様性の損失を止め、反転させること)を目指せば、「妖怪ポジティブになるかもしれない」と岡野さん。

これを受けて太一さんは、ネイチャーポジティブと並んで今話題の「TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)」に言及しました。ネイチャーポジティブ実現のために世界のお金の流れを変える必要があり、そのために今、企業や金融機関が自らの生物多様性に関わるリスクなどを明らかにして公開すること(TNFD)が求められています(このあたりは翌日のポスターセッションで太一さんが発表)。TNFDにおいて、説明しがたい妖怪の存在は扱いようによってはリスクになるけれど、自然を生活に取り戻す活動と、こういう妖怪トークを楽しむような場が共存するまちでは、ネイチャーと妖怪のポジティブがめでたく両立できるはず、と期待を語りました。太一さんのオカルト推しの本心は、「我々は、自然資本を大切にしていく世界を目指す仲間だからこそ、妖怪のような存在も忘れちゃいけない」という言葉に凝縮されていました。「もう山の中や自然の中は、生物多様性どころか神様もいるし万物多様性なので」という林業家としての言葉も印象的でした。

参加者から「オカルト部会とは、ちょっと距離を置いていた」という発言があった通り、ともするとオカルト(超自然現象)は学界から見放されがち。しかし、参加者の「このあたりは夜になると義経ご一行様が訪ねてくると文献で読んだ。そういう地域の文化や歴史を掘り下げたら結構面白いことが出てきそう」という発言に、南三陸独自の学術的研究の萌芽を感じました。オカルトは苦手でも、多くの人は「妖怪の存在が感じられるような社会でいいんじゃないか。思い上がらず、自然の顔色を伺いながら暮らすような感覚を僕らは忘れちゃいけない」という岡野さんの言葉に深くうなずくと思います。この前夜祭の妖怪ネタは「実験的」な企画だったそうですが、学会長の「どうでした?」という問いかけに会場からは拍手がわきました。恒例企画になるかもしれません。とにかくユニークな前夜祭で、今大会のテーマ「いのちめぐるまちのカオスな大雑談会」にふさわしい幕開けでした。

大会当日

11月23日は朝から暖かい天気に恵まれ、入谷八幡宮の大銀杏が秋空に輝いていました。80人の定員に対して120人超が応募、当日の参加者は飛び入りも含め135人(うち町内51人)に達し、会場の「YES工房第2工場」は椅子でいっぱい。学会長の佐藤太一さんが「皆さん、本当にようこそお越しくださいました」と元気に開会宣言をしました。

第1部は南三陸町で現在展開している理系の研究プロジェクトを午前に1つ、午後に2つご紹介いただき、第2部は地域の未来に欠かせない文系の視点を皆で共有しました。

① S-21研究は何を目指すのか?

◆講演

まずは、本大会プログラムの「開催協力」にある謎の暗号「S-21」の解説です。吉田丈人さん(東京大学大学院農学生命科学研究科教授)は、ご自身が専門とするミジンコの写真を示し、「前から見ると一つ目で、ほとんど妖怪です」と、前夜祭からの見事なつなぎトークから講演を始めました。S-21は、環境省の「環境研究総合推進費」で動かしている研究プロジェクトの戦略的研究開発課題(Strategy)枠の21番目。正式名称は「生物多様性と社会経済的要因の統合評価モデルの構築と社会適用に関する研究」と大変長いです。それがさらに5チームに分かれており、吉田さんが代表を務めるチーム「テーマ5」のうち「サブテーマ5-(3)森里川海」の研究が南三陸町に関わっています。チーム外を含め、S-21の複数の研究者が南三陸町を繰り返し訪れています。この会場でも、吉田さんが呼びかけると20人ほどのS21関係者の手が挙がりました。

続きを読む

私たちの経済や社会は生態系に支えられて成立しているのに、経済優先の時代が続いた結果、日本全国でどんどん生物多様性が減り、生態系のさまざまな機能が失われています。直接要因には、環境の改変、乱獲など過剰利用、外来生物、気候変動、日本では人口減少による管理不足などがあるけれど、その背景にある間接要因として社会や経済や教育まで含めて考えないといけないのではないか。今年閣議決定された国の「生物多様性国家戦略2023-2030」にも、私たちの暮らしや経済を変えないといけないと明記されたし、南三陸町が作った「志津川湾 保全・活用計画(2022)」も同様の内容です。しかし、いい世界にするために何が必要かを考える時、学術的な基盤はありません。だから創ろう!というのが、S-21のミッション。吉田さんによると、「学術的には非常にチャレンジング」な研究のようです。

続いて、S-21「サブテーマ5-(3)森里川海」チームで南三陸町の研究をしている重藤さわ子さん(事業構想大学院大学教授)が登壇しました。このチームの目的は、暮らしや産業を起点としている地域の方々の視点から、自然資本と地域経済とのつながりを解明し直すこと、そして、新しい時代に向けて人間と社会との関係性を再構築すること。重藤さんは、自然豊かだった故郷の川が、ある日突然コンクリート3面張りになって生き物と親しめなくなり、農業の生産効率を上げるための環境改変が逆に耕作放棄地を増やしていくのを見て、「なんかおかしい」と感じ、農業経済学を志したそうです。都市に食料や燃料や資材を売っていた地域が、外から買うようになって経済も環境も荒廃していく構造があるけれど、再生可能エネルギーなど「地域資本」を見直して循環の力を取り戻せば、「消費を前提とした生活と比べ、より豊かな暮らしを成り立たせることができるのでは」と重藤さん。南三陸での研究では、自然資本と地域経済の関連性を見える化するための「地域情報プラットフォーム」構築を目指しているそうです。例えば、南三陸町を象徴する活動であるFSC認証、南三陸BIO、ASC認証が、どういう研究や自然資本の蓄積によって実現したのか、そして、その実現が何を生み出すのか、という一連のつながりを可視化することを目指しています。さらに、国や地域がすでに持っている情報を共通の地図上に統合して、地域の方々が活用しやすいように表現したいそうです。「地元の方々に知恵があります。外部者の我々、学の知恵が一緒になって、南三陸町が循環型社会のトップリーダーになることを目指します」と語りました。

◆特別講演

続いて、藤山浩さん(持続可能な地域社会総合研究所所長)が「活力ある地域の未来の描き方」と題して、S-21の「サブテーマ5-(3)森里川海」の南三陸の将来に関する研究成果を発表しました。藤山さんは、各地の自治体や企業から引っ張りだこの人口分析のエキスパートで、現在、生まれ故郷の島根県益田市にお住まいです。講演は、入谷地区の人口の推移や将来予測など具体的なデータが満載で、参加者が身を乗り出すような内容でした。

続きを読む

まず藤山さんは、いまだに一極集中が続く日本は異例だと指摘しました。「一極集中は絶対に循環型にならない」として、各種シェアリングや、南三陸のいのちめぐるまちづくりのような「有限な世界で無限を創り出す文明が求められている」と語りました。この人口減少の時代に、実は南三陸町では、20歳前後を除く多くの世代で流入が流出を超過しています。特に子連れ世帯が移住してきているのは地方の町村では珍しいとのこと。ただ、現状のままでは人口減少が止まらないため、就職や結婚など社会的に移動が起こりやすい20-30代が定住する地域社会づくりが課題です。入谷地区に限れば急激な人口減少が予測され、この5年ぐらいが勝負とのこと。入谷は南三陸の生産力の中心地なのに農業人口で多いのは70代後半で、シミュレーションでは15年で半減の見込み。新規就農が年に2~3人は必要です。でも、人口11人の入谷七区だけを見れば、新規就農を10年に1人確保できれば維持可能という結果に、会場から「それなら」という反応がありました。とはいえ人口や農業だけでは地域は持ちません。藤山さんは「人間も生き物で、まさに生態系なんですね。これがうまく絡まって日々の暮らしや生業を支えている」と、地域の農林業、福祉、教育、防災、コミュニティなどの組織や団体を全部書き入れた関係図を例示しました。入谷の人口2,000人弱はタワーマンション1棟に収まる規模ですが、地域にはタワマンのコミュニティとは比べものにならないほどの組織があり「役のほうが人口より多いかもしれん」状態。藤山さんは、土地利用についても、森林の樹種や土壌の違い、担い手の有無まで細かく調べてデジタルマップに落とし込み、「持続可能性シミュレーター」として将来予測に役立てることを目指しています。江戸時代の入谷村は1,163石で、当時の再生可能資源だけで1,000人以上を養っていたそう。藤山さんはエリア内で自給できる食料やエネルギーを「21世紀の石高」と呼ぶことを提案していて、「南三陸には『先着X名様宣言』を出してほしい。多けりゃいい時代じゃないんです。むしろ、ちゃんと命がめぐる力に応じて、人々が安心して暮らしていけることを考えたい」と語りました。基本的な戦略は、外に出て行っていたお金を取り戻し、地域に拠点や会社を作り、次世代の定住を支えること。そのために、先ほどの図やマップのように地域をもう1回きちんと、みんなで分かり直すことの重要性を強調しました。今こそ「地域資源を棚卸しして、10年、20年、30年先をシミュレーションし、その見通しの上に勇気ある先行投資をして、仕組みづくりや、いろいろな共有化を進めていく時代」であり、「こういうことを学ぶ大学が欲しいですね」と、南三陸町の大学構想にも期待を込めてくださいました。

参加者同士の対話の時間も、質疑応答も白熱しました。「閉じこもり型の循環ではなく、疎開保険やパートナーエリアなど大都市と連携を」「日本の循環型社会や再生可能エネルギー普及が欧州の2周遅れになった理由は、大合併による自治体の自己決定権喪失、大手電気会社の台頭、縦割りの弊害」といった興味深い対話が続きました。

②東北にネイチャーポジティブ拠点をつくる!

◆講演

午後は、第1部の続きで、2つ目と3つ目の研究プロジェクトの紹介です。まず、近藤倫生さん(東北大学大学院生命科学研究科教授)が登壇し、この1年半ほど、南三陸町や他の自治体、企業の方々と一緒に話し合ってきた「東北に、ネイチャーポジティブに関する課題を解決するための拠点をつくる計画」を共有くださいました。まず、本大会の重要ワードでもある「ネイチャーポジティブ」の説明です。ネイチャーポジティブは、2020年を起点にして、2030年の時点で自然資本が回復している状態をつくろうという国際目標。カーボンニュートラルが目指すのはプラスマイナス「ゼロ」ですが、ネイチャーポジティブが目指すのは、今より増やす、回復の「プラス」です。この目標が設定された背景として、地球上では今、白亜後期の恐竜大絶滅の時に匹敵するスピードの生物の大量絶滅が進行中で、生活、文化、社会、経済を支えている自然資本が日々失われています。

続きを読む

このままでは持続不可能なので、生物多様性の損失を反転させる必要があるというわけです。生物資源は繁殖や成長で増えるため、いわば元本を減らさず利子分だけいただき続けることができますが、世界には食べ物が足りていない社会もたくさんあるため、過剰利用を抑える工夫などしつつ利子を最大化し、より多くの恵みを取り出す必要があります。一見、単純な理屈ですが、「自然の利用を最適化するのはめちゃめちゃ難しい」と近藤さん。なぜなら、自然の機能は多様で、それを利用する人の目的も利害関係もさまざまで調整しにくいからです。さらに、「人間側だけじゃなくて自然側も複雑」と言って、近藤さんは、カリブ海の多種多様な魚の関係性を描いた、細い線が入り組んだ図を示しました。また、ある海辺でヒトデだけ取り除いた結果、イガイしかいなくなってしまったという有名な実験を引用し、思わぬ連鎖反応が起き得る生態系の難しさを語りました。

この複雑性を克服するためには「把握、予測、上手な利用」の3つが大切と近藤さん。特に「自然を観測で把握する」ことについては、相手が巨大なので、科学技術だけでは難しく、地域コミュニティなど多様な主体との連携が必要になると強調しました。その手法として、詳しく説明されたのが、環境DNA調査です。これは「科学捜査の自然版」のようなもので、水中に浮遊するDNAから、そこに生息する生物種を推定します。調査キットは簡易化できるので、全国の海辺で毎年、市民による調査が継続していて、その結果はウェブサイト「ANEMONE(アネモネ)」で公開されています。この調査は陸域にも応用され、今年の4~7月には登山家や自然愛好家と連携して、川の水から、ヒグマやツキノワグマ、ニホンジカなどのDNAを検出したそうです。外洋の環境DNA調査には日本郵船など企業の船舶も協力し、科学者の力だけでは到底集められなかった生物多様性情報が集まるようになってきました。

「自然がどう反応するか予測する」ことについては、魚の海面養殖場が環境に与える負荷を調べ、「一次産業は巨大な人間社会と自然の結節点にある。裏を返せば、自然と結び付いて生業を成り立たせている人々は自然を守る人になれる」と気付かされたそうです。さらに、つい最近の研究では、志津川湾のカキ養殖棚のロープに海藻がいっぱい付いていることから、その周辺の環境DNAを調べたら意外な魚が見つかったとのこと。磯焼けが進行して沿岸の海藻がダメになった時に養殖棚が生き物たちの一時的な退避場所になる可能性があるという最新の情報を共有くださいました。

こうした経験から、近藤さんたちが東北での立ち上げを検討しているのが「ネイチャーポジティブ拠点」です。自分が得意なことを持ち寄って地域の中で課題を解決しながら、それを横展開できるようなネットワークを構築するため、自然の価値を見える化し、ネイチャーポジティブにお金が流れる仕組みをつくり、どんな地域でもネイチャーポジティブを実現できるように人材を育てる、そんな構想です。近藤さんが地域コミュニティとの連携に熱心に取り組むきっかけは、2020年に南三陸の漁業者さんから投げかけられた「どうしたらサケは帰ってきますか?」という質問でした。「それは難しい問題です」としか答えられなかったことから、科学者に何ができるかを深く考え始めた近藤さんは、「南三陸町は僕を大きく変えた場所です」という写真で講演を締めました。現場の知恵者と大学の知恵者が交わることの大切さを実感するエピソードでした。

③地域と歩むカーボン・サーキュラー拠点

◆講演

3つ目の研究プロジェクトの紹介では、西川正純さん(宮城大学副学長・食産業学部教授)が登壇しました。水産学出身の西川さんは、ワールドワイドな近藤先生の研究に対して我々は南三陸町に焦点を当てていく研究です、産業寄りのアプローチです、根が硬い人間なので話も硬いです、と会場をわかせる前置きをして、「海山里のつながりが育む自然資源で作るカーボン・サーキュラー・エコノミー拠点」という研究の全体像を説明しました。

続きを読む

日本政府は2030年までに温室効果ガス46パーセント削減を閣議決定して脱炭素社会に動いており、主な政策の一つが化石燃料から再生可能エネルギーへの転換。しかし西川さんは、「地方にとっての便益性という点で課題がある」と言います。再生可能エネルギーは天候の影響を受けるし、特に東北地方沿岸部や山の地域で自然景観を損ない生態系への影響も懸念される、さらに、その電気を実際に使うのは関東や関西です。そこで、宮城大学が立ち上げた同研究チームでは、海洋や森林の自然資源による炭素貯留や固定(ブルーカーボンとグリーンカーボン)に着目。地域の自然資源を活かすネガティブエミッション(正味の温室効果ガス排出量をマイナスにすること)を目指し、2050年の南三陸で「自然環境と経済が共存する魅力的な地域社会」「次世代につなぐ新たな産業基盤の構築」「エネルギーの地産地消によるレジデンスの強化」を実現しようとしています。今年は南三陸でワークショップを3回開催し、地域の方々から「誰もが活動できる仕組みが必要」「具体的な数値など可視化を」といった意見をいただいたそうです。まずは10年後の目標を見据えて動き始めていて、その一つが、磯焼け対策です。西川さんは東日本大震災後1週間目から南三陸に入って復旧支援を行いましたが、その過程でウニの大量発生を耳にしました。その後、藻場がウニに食い尽くされたと聞きました。南三陸の近海は黒潮と親潮が混ざり合う世界の三大漁場の一つですが、近年は海水温の上昇や食害などの影響で藻場が消失する「磯焼け」が深刻。2019年には、藻場面積が5年前の半分になりました。海藻が減った海底に残されたウニは身入りが悪く、平均取引価格が岩手ではキロ1500円なのに南三陸ではキロ500円。西川さんたちの研究チームは、ウニを減らし藻場を再生できればブルーカーボン創出や、カーボンオフセットのクレジット取引による地域資源創生のチャンスになると考え、磯焼けウニを買い取り養殖することを事業化しようとしています。また、ウニの5つに分かれた身を傷付けない特製の殻むき装置を開発中です。さらに、殻を割らずに身入りを保証できるよう、近赤外線によって非破壊でウニの中身が分かる機械も開発して、取引価格の単価向上をねらっています。陸上植物のクローバーをウニに食べさせ身入りや栄養価を良くする研究も進めています(片山亜優さんたちのポスターセッション発表内容)。そのほか、藻場の状況による獲って良いウニの量の検証、カキ殻やホタテ殻の活用、田んぼからのメタン発生抑制など、いろいろな研究がチーム内で動いていることをご紹介いただきました。

質疑応答では、歌津地区の漁業者さんから、「かつては集落ごとに処理場があって、各漁家がそれぞれむいて漁協に出荷してお金になっていたけれど、震災で処理場が全部壊されたので、今は漁協に出荷できない。みんな自家消費です。歌津の海から上がるウニはすごい量。以前のような体制ができないとウニは減らせません」という貴重な発言があり、研究者が感謝する場面もありました。また、別の参加者の「脱炭素は、まずは省エネ。炭素貯留や固定などネガティブエミッションは、どうしても減らせない場合のものでは。計画しているネガティブエミッションの規模感は?」という鋭い質問には、宮城大学から、「再エネや省エネの取り組みは当然やっていく、ネガティブエミッションの予算は正直そんなに多くなく、まずは、どれぐらい寄与するかを確認したい。太陽光や風力を自分ごとできる地域づくりは必要なので皆さんの意見が聞きたい。再エネに経済的便益性があるような政策も必要で、これは自治体との相談になると思う」といった回答がありました。

ボリュームたっぷりの、ここまでが第1部。「3つの研究は、どれもまだ始まったばかりですので、我々もとても楽しみにしてますし、ぜひ南三陸、あるいは外からの地域の方々にも応援していただければ」という太齋さんの挨拶で、休憩時間に入りました。会場で飲み物を提供してくれたのは「就労支援事業所かなみのもり」の皆さん。とてもおいしかったです。

南三陸町の文化人類学

◆講演

第2部は、文化人類学者の内尾太一さん(静岡文化芸術大学文化政策学部准教授)の「こういう南三陸町の見方もあるよ、ということを共有できたら」という穏やかな語りに導かれ、スムーズに文系の世界へと入っていきました。講演タイトルは、「南三陸町の文化人類学:ここから深くへ、ここから遠くへ」です。文化人類学は、ビッグデータでなく「シック(thick)データ」、つまり、一人の人の経験を長い時間をかけて聴くような、「厚い」情報を扱う学問。2011年4月、まだ学生だった内尾さんは初めて南三陸町に来て、平磯地区の避難所(ハイムメアーズ)での支援活動を経て、冬から本格的に移住してきました。それから約5年かけて文化人類学的なフィールドワークをして博士論文にまとめました(『復興と尊厳』として出版)。

続きを読む

その調査の中で、1960年のチリ津波の思い出話を何度か聞くことがありました。チリ津波は、チリ南部で発生した観測史上最大のマグニチュード9.5の地震に伴う津波で、約24時間かけて南三陸町(当時は志津川町)に到達して大きな被害を出しました。5年間の調査の終盤に、ふと「今回のマグニチュード9.0の地震は逆にどうだったのか」と調べると、環太平洋地域に広く津波が届いていたこと、チリ北部のPuerto Viejoという漁村では100軒近い家が流出していたことが分かりました。そこでチリに飛んで話を聞くと、その漁村には、地震発生から約24時間後の2011年3月12日午前3時頃に最大4メートルの津波が襲来しており、幸いにして亡くなった方はいなかったけれど、今も基礎の部分だけが残された家の跡など、いろいろな被害の記録があったそうです。内尾さんは、そこでも同じようにフィールドワークをして、「東日本大震災を対岸から浮かび上がらせる」ような論文を書きました。

なお、この地へ津波が到達した頃、日本では、福島第1原発が爆発していました。一方、震災起因漂流物は津波より何カ月も遅れて海流に乗って北米に行き着きました。そこでは瓦礫を処理するコストのほか、漂着した日本の在来種も問題に。東北で震災復興のためにせっせとワカメを育てていた頃、北米では一生懸命ワカメを駆除していました。内尾さんは、地球上でほぼ同時に起きた2つの出来事を見事に対比して見せました。

1960年のチリ地震津波の30年後に、駐日チリ大使が南三陸町を訪れて国際交流が始まり、チリのイースター島のモアイが南三陸町に贈られました。日本全国のモアイマップを作成した内尾さんによると、場所が特定できただけで日本80カ所にモアイ像があるけれど、「実際にイースター島の彫刻家が彫った」南三陸町にあるモアイは唯一無二の存在とのこと。内尾さんは過去3回イースター島を訪れていて、この講演でも、いろいろな写真を見せてくれました。お土産カルチャーの違い(現地のモアイグッズは写実的、日本はイラスト化や当て字の「最愛」など)、イースター島の学校で歴史を教えるアナ・マリア・アレドンド先生が南三陸町のことを書いた絵本『モアイ―日本への贈り物』、その先生のギャラリーに飾られた南三陸高校(当時は志津川高校)製作のモアイの缶バッジなど。

「文化人類学は大発明をしたり革新的な技術をもたらしていくことはできないけれど、調査をさせてもらっている南三陸町と遠い町とのつながりを見つけ出すような研究ができればいいなと思っています」。そんな内尾さんの飛び地研究は、「いつも町の人たちとの対話から生まれる」そうです。

◆話題提供

続いてマイクを持った山﨑真帆さん(東北文化学園大学現代社会学部助教)の話にも、南三陸愛があふれていました。東京育ちの山﨑さんは大学2年生の時、東北での災害ボランティアに参加して初めて南三陸町を訪れました。その後、内尾さんが事務局長を務めるNPO法人での活動などを経て、文化人類学の研究者になり、調査フィールドとしての南三陸町に再び通うようになりました。町内のハマやマチと、ヤマ(オカ)の歴史をひもとき、災害の人類学を深く深く掘り進むうち、人も物資も「巡る」という解にたどり着き、この「いのちめぐる」地域性に惹かれて、南三陸に「居着いてしまった」とのこと。今は仙台市と南三陸町の2拠点生活をしていて、その「ウチとソトの境界に立つ特異な立場を活かしつつ」2023年度は、被災自治体への移住者にスポットを当てた研究をしているそうです。生き方を含め、これから移住する方たちの参考になりそうなお話でした。

最後に、菅原裕輝さん(大阪大学大学院人文学研究科特任助教)が、「文系の視点」について語りました。スローサイエンスとも言われる「文系」は、文部科学省の文書に「解釈を通じた意味づけの学問」と書かれています。文系においては、意味解釈を豊かにするために、問題に対するアプローチとして「一歩立ち止まって」考える姿勢が重視されているそうです。菅原さんは、それを「発酵」と表現しました。そして、調査対象となる人々と生活を共にして観察したり質問したりする「エスノグラフィ(民族誌)」という専門用語を、「発酵させる材料を準備するプロセス」と説明しました。時間の流れに対して意識的であることも「文系の視点」の特徴で、現在だけでなく、過去を知り、未来を想像するプロセスも重視しているとのこと。南三陸町についても、いまや移住者を惹きつける魅力にもなっている町のビジョン「森里海ひと いのちめぐるまち 南三陸」が決定した背景を観察し、2015年頃に工藤真弓さんたちが運営していた「かもめの虹色会議」、さらにさかのぼって、2000年頃に故・横濱康継元筑波大学教授が志津川ネイチャーセンター(南三陸町自然環境活用センター)を立ち上げ、研究者として太齋さんが着任したことにも言及しました。

これは、当学会のおいたちとも深くかかわる歴史です。また、菅原さんは、敢えて暗めの話題も避けず、未来に関して南三陸町の子育て世代が抱えている不安にも触れました。さらに、「ハード面での復旧や復興が一区切りを迎えた」南三陸町の現在地についても改めて確認しました。文化人類学の力を遺憾なく発揮して、第1,2部を整理しつつ参加者の考察を促してくれました。

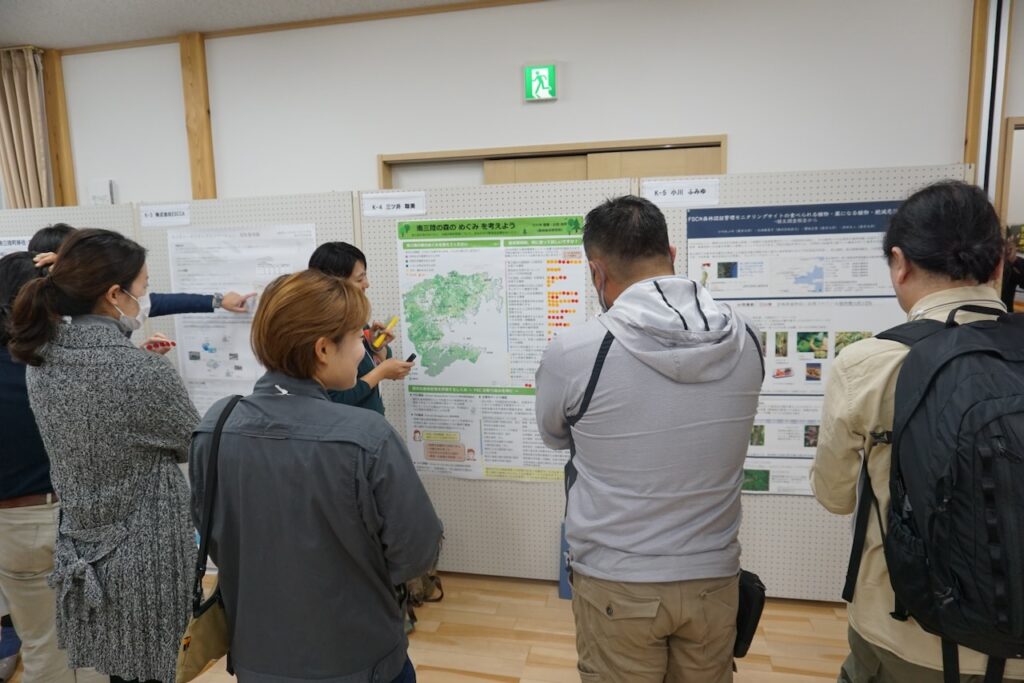

ポスターセッション

ポスターセッションには、31枚(!)ものポスターが出展して、第1,2部の会場の壁に加え、隣の建物(入谷公民館)の「ポスター会場」に、ずらりと掲示されました。ポスターセッション冒頭の「ライトニング・トーク」は、全ポスターの概説を一気に聴ける企画です。各ポスターの担当者が順番にマイクを持ち、きっかり1分ずつで説明していくタイマー形式でした。怒濤の1分間アピール合戦は笑いあり興奮あり、聴く方も話す方も集中力が途切れない有意義な時間となりました。その後、めいめいが気になるポスターの所へ散って活発な質疑応答を交わしていました(出展者も会場を回れる2交代制)。

全体討論・総評

全体討論は、自由な挙手や発言や指名で進行しました。1題目は司会者(太齋さん)への思わぬ質問が飛び出し楽しく始まりましたが、2題目からいきなり深刻に。看過できない環境変化に、一次産業に携わる地元の方が次々と声を上げたのでした。

続きを読む

最初に問題提起をしてくださった農業者さんは、「これまで使ってきた自然の山の水は大量に出ていて、震災の時にも町民の命をつないだけれど、1カ月前からほとんど枯れてしまっています」と異変を伝えました。さらに、水脈を保つ冬の積雪が10年も途絶えていて下流域や海にも影響しかねず、「この議論をもっと深めて、本気になってアクションを起こさないとダメな時期にもう来ている」と訴えました。農林水産省のアドバイスも、酷暑下の米づくりでは役立たなかったそうです。「田んぼを深水にして水を常にかけっぱなしにしてと言われても、水がないのにどうやってかけんのや。それに広い田んぼで水を上の方から順番にかけ流したら下の方では、もう温水ですから」。これを受けて、太齋さんが「品種を変えるとか、テクノロジーで何とかできないですかねぇ。お金をかけずエネルギーも使わず、水を冷やす方法があるのかどうか」とつぶやくと、研究者から、「営農型太陽光発電(田畑の上に屋根のようにソーラーパネルを設置する)で遮光できて強すぎる日射を防げた所では、被害がなかったという報告があります」と一案が。エネルギーを生み出しつつ、果実などの焼けも防げるということで良さそうに思えましたが、早速、現場サイドから「大型機械が使えなくなる。担い手も少ないのに」という声が上がりました。後からネットで調べたらトラクターがパネル下を走っている画像も散見されたので、もっと対話を重ねたら打開策が見つかるかもしれません。

今朝がアワビの開口(採取解禁日)だったという漁業者さんは、「磯焼けが深刻でアワビも痩せているし、(僕は獲らないが)サケは本当に遡上してこない」と発言しました。カキ養殖の漁業者さんは、海洋酸性化の影響はまだ見えずカキの種は付き過ぎるぐらい付いているけれど、「水温が2度ぐらい平年より高くて、1年ものもだが、特に2年ものが斃死している。秋の収穫シーズンの始まりが1カ月も遅れ、春も高水温のせいか不明だが貝毒が増えてきていて、両側からシーズンが狭まってきて、収入がだいぶ減ってきたのを実感している」と語りました。「水温が上がると牡蠣の産卵期がずれる。産卵後に餌を食べて良い身になるのに、その時間が十分にとれないので出荷が遅れるんですね」というファシリテーター太齋さんの補足で理解が深まりました。

「将来的なことを考えた時、やっぱり環境変化って一次産業に従事している者にとってはすっごい不安なんです。(中略)今は日本全国どこに行っても、本当に自然を相手に闘いながらやっている状況だと思うんですよ。ぜひ先生方には(温暖化の緩和策など)強く世界に示せるような研究成果をお願いしておきたいなと思います。調査して終わりじゃなくて。よろしくお願いします!」。こういう農業、漁業の切実な状況を受けて、「(温暖化被害で)現場で困っている人の声を(温室効果ガスの主な排出源である)都会に届けないと間に合わない」というコメントも出ました。

「昔は自然の脅威が妖怪を生んだ。今また気候変動が脅威になって妖怪が出現するかもしれない。怖がらなくていいように、悪くなる前から予測して対処できる状態に持っていく必要がある」「境界を越境する人やシステムが大事」といった意見の「恐怖」「境界」というキーワードから、対話に再び「妖怪」が急浮上。自然界と人間界をつなぐ妖怪、理系と文系をつなぐ人材、など本大会では「つなぎ役」もキーワードでした。磯焼けの解決を急ぐ研究者が、自らを「つなぎ役」と位置付け、漁業者さんに協力を持ちかけて、最初は怒鳴られながらも、めげずに対話を重ねて仲良くなって一緒に活動した経験を語りました。ここで前夜祭で中貝先生が語った「コミュニケーションの重要性」も再登場しました。

「去年も1つ文系のお話しがあって嬉しかった。今年は文系の話がたくさんあった」とコメントがあった通り、「つなぎ役」と「コミュニケーション」から連想される「文理融合」も今回のキーワードでした。「歴史と伝統は自然科学と密接に関わりがある。一次産業は何百年も何千年も続いてきたことなので、理系の人間が(文系分野に)目を向けることがカギになる」「文系は質問がうまい。理系はコミュニケーション力が……(濁す)」「人文科学系は間に立って通訳をする」「必ずしも地元住民vs研究者ではなく、通訳者は地元にもいる。IターンやUターンの移住者が入っていると円滑に進む」「当学会は、地域で共通言語を作る訓練になっている」「ネガティブエミッションに戸惑い、21世紀の石高!に納得した。横文字よりも昔の日本語を使ってもらうと、もしかしたらみんなの心に届くのでは」。こうして、いくつかのキーワードが有機的につながり始めた頃、ちょうどお時間となりました。

◆総評

「まず、このような本当に賑やかで、たくさんの人にご参加いただいた会の開催を、おめでとうございます。コロナ明けで去年に比べても賑やかですし、ディスカッションが素晴らしいなと思って、聞かせていただきました。

3つの大きなプロジェクトの紹介がありましたけれど、たくさんの方が南三陸に関わっておられて、成果も結構出ている。ぜひとも情報交換を密にして、活用していってもらえたらと思います。

続きを読む

そして、現場の方の意見は、とても迫力と重みがありますね。現場の人たちは、もう何十年もの経験の中で、生態系の複雑さの、メカニズムはわからなくても、この場所でこういう状況の時にこうすれば良いというものは伝統的につかんでいらっしゃるわけで、その知識を、研究者たちが新しいやり方で解析・分析することで、もう少し(地域の困りごとに)答えやすい状況、あるいは選択肢が多い状況になるのだろうと思います。

なぜ南三陸に、こんなにたくさんの研究者が来てくれるのか。我々生態系の研究者から言うと、南三陸は川と海と山が1つの集水域に入っていて、ガバナンスとしても生態系としても非常に考えやすいというのもあります。しかし僕はやっぱり、地元に住んでいらっしゃる方が非常に熱心だというのが1番大きな理由だと思います。地元の方々の率直な、いろいろな問題点を聞くことによって、課題に答えられる可能性が出てくる。これは研究者にとって、大きな魅力になっていると思います。

今日、文系の話も出ましたけれど、この地域独特の価値観がどういうふうに醸成されたのかというのは、とても大きなテーマだと思います。南三陸でどうしてこんなにみんなが熱心な討議に参加してくださるのか。どうして、そういう価値観を持ってくださったのか。そこに大きな関心があります。もっともっと文系的なアプローチをしていただいて、その理解も深めていければと思います。

1つ残念だったのは、昨年と違い、高校生の参加がなかったことです※。それから、研究者側は現場の人たちに分かる言葉で話して、聞いてくださる方をできるだけ失わずに、できれば来年はもっとたくさんの南三陸の人たちがこの集会に参加していただくように、「分かりやすく話します」ということを心がけてやっていきたいなと思います。でも、これだけたくさんの方が熱心に議論されたというのは本当に素晴らしいと改めて思います。お疲れ様でした。」中静透さん(森林研究・整備機構理事長)

※あいにく今年は会期が町内の高校(南三陸高校)試験週間と重なってしまいました。

またお会いしましょう!

- 懇親会には佐藤町長も足を運んでくださいました。ありがとうございました。

- 来年の大会に向けて面白い企画やアイデアを募集しています。

- 最後に、賛助会員の皆さん、会場設営・運営協力と当日スタッフの皆さん、就労支援事業所かなみのもりの皆さんのご協力に感謝申し上げます。そしてご参加の皆様、本当にありがとうございました。

(文責:海洋ジャーナリスト・瀬戸内千代)